La pression artérielle après 65 ans constitue un sujet de préoccupation fréquente pour les familles et les professionnels qui accompagnent le vieillissement à domicile. Les variations tensionnelles, parfois silencieuses, pèsent sur la sécurité, l’autonomie et la qualité de vie. Une lecture attentive des signes, une surveillance adaptée et des décisions thérapeutiques nuancées permettent de réduire les risques cardiovasculaires tout en préservant le confort de vie des personnes âgées.

Pour accompagner au mieux les proches, il convient d’identifier les enjeux médicaux mais aussi les impacts concrets sur l’organisation du domicile, les aides disponibles et les modalités d’accompagnement. Les questions pratiques — équipement, observance, coordination des professionnels et gestion des interactions médicamenteuses — sont aussi déterminantes que les cibles tensionnelles elles-mêmes.

Comprendre les enjeux de l’hypertension artérielle après 65 ans

La physiologie du vieillissement modifie la façon dont l’organisme réagit à l’hypertension. La rigidification des artères, la réduction de la compliance vasculaire et la fréquence accrue de comorbidités (insuffisance cardiaque, diabète, maladie rénale) rendent le contrôle tensionnel plus complexe. Ces éléments influencent non seulement le risque d’accident vasculaire cérébral ou d’infarctus, mais aussi la tolérance aux médicaments.

Dans l’optique du maintien à domicile, la tension élevée peut se traduire par une perte d’autonomie progressive : fatigabilité, chutes liées à des épisodes hypotensifs liés au traitement, réduction des capacités d’effort. La sécurité du logement et l’adaptation des équipements jouent alors un rôle central pour prévenir les conséquences fonctionnelles de l’hypertension.

- Risque cardiovasculaire : augmentation des accidents ischémiques et hémorragiques.

- Fragilité : moindre réserve physiologique face aux variations de tension.

- Polypathologie : interactions entre maladies chroniques et traitements.

- Impact fonctionnel : retentissement sur l’autonomie et la mobilité.

| Facteur | Effet sur la personne âgée |

|---|---|

| Rigidité artérielle | Augmentation de la pression systolique, fluctuations |

| Comorbidités | Complexification du choix thérapeutique |

| Polymédication | Risque d’effets indésirables et d’interactions |

Parmi les éléments pratiques, la surveillance et l’éducation thérapeutique permettent d’anticiper les problèmes. Un aidant informé reconnaîtra rapidement les signes de décompensation et adaptera, en coordination avec l’équipe soignante, l’organisation quotidienne. Ainsi, l’approche ne se limite pas à une simple mesure de la pression : elle englobe la prévention des chutes, la gestion de la douleur, l’équilibre nutritionnel et la coordination des rendez-vous médicaux. Cette vision globale favorise une meilleure sécurité et supporte l’autonomie de la personne âgée.

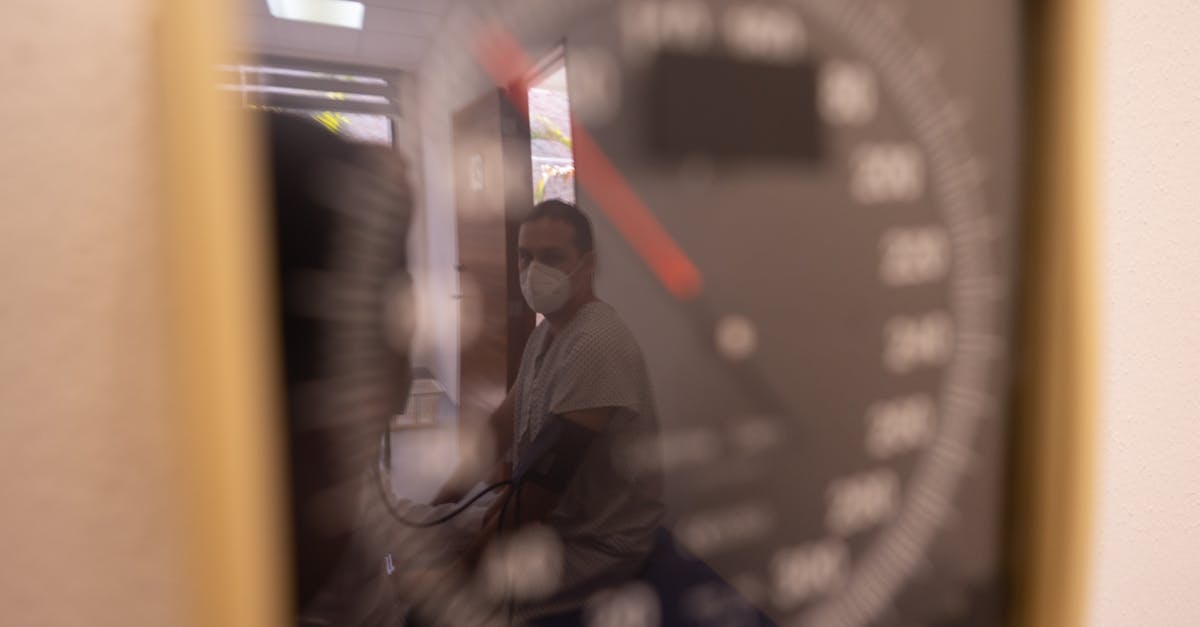

Dépistage et autosurveillance : comment et pourquoi mesurer la tension à domicile

L’automesure tensionnelle apparaît comme un pilier de la prise en charge chez les seniors. Elle réduit les biais liés à l’effet « blouse blanche » et donne une image plus fidèle des variations quotidiennes. Pour les personnes âgées, la fréquence et la qualité des mesures importent : une surveillance régulière facilite les ajustements thérapeutiques et permet d’identifier tôt des patterns anormaux.

La mise en place d’un carnet d’automesure et l’utilisation d’un matériel homologué sont essentiels. Il est recommandé d’utiliser un tensiomètre validé pour la population âgée, avec brassard de taille adaptée, et de mesurer la tension au repos, à heures fixes. L’éducation du patient et de l’aidant à la technique de mesure réduit les erreurs et renforce l’observance.

- Fréquence : au moins matin et soir pendant une période d’évaluation, puis selon indication médicale.

- Technique : assis, repos 5 minutes, bras supporté au niveau du cœur.

- Matériel : tensiomètre automatique validé, brassard adapté.

- Traçabilité : carnet ou appareil connecté pour partager les relevés avec le médecin.

| Aspect | Conseil pratique |

|---|---|

| Matériel | Choisir un appareil validé, vérifier calibration |

| Moment | Mesurer à heures cohérentes, éviter effort préalable |

| Transmission | Partager les relevés lors des consultations |

Pour rassurer les proches, des services de portage et d’accompagnement peuvent faciliter l’accès au suivi : les aides à domicile qui prennent en charge le transport ou les interventions ponctuelles sont un complément précieux, surtout après un épisode cardiaque. Les ressources existantes, comme les services de portage de repas, contribuent à la stabilité nutritionnelle et peuvent être demandés via des plateformes locales dédiées, par exemple sur https://vimo-senior.fr/portage-repas-domicile/.

Un exemple fréquent : Mme Martin, retraitée et vivant seule, a vu sa tension mieux contrôlée après l’apprentissage de l’automesure et la mise en place d’un carnet partagé avec son infirmière. L’implication de son proche-aidant a permis une transmission rapide des valeurs anormales au cardiologue, évitant ainsi une hospitalisation évitable.

Évaluation clinique et suivi régulier : rôles des professionnels et fréquence des contrôles

L’évaluation clinique initiale et le suivi régulier constituent la clé d’un traitement optimal. Chaque consultation doit évaluer non seulement la pression artérielle mais aussi l’ensemble des comorbidités, l’état fonctionnel, le risque de chute et la qualité de vie. Le bilan inclut un examen cardiovasculaire, bilan rénal et électrolytes si nécessaire, ainsi qu’une revue complète des médicaments.

La coordination entre le médecin traitant, le cardiologue, le pharmacien et les services à domicile est essentielle. Un bilan partagé de médication peut être proposé en pharmacie pour limiter les interactions et optimiser l’observance des traitements, notamment pour les patients prenant plusieurs médicaments pour des troubles chroniques.

- Fréquence des consultations : à adapter selon le contrôle tensionnel et la fragilité.

- Examens complémentaires : ECG, bilan rénal, profil lipidique selon indication.

- Suivi post-hospitalisation : visites à domicile et communication entre équipes.

- Evaluation fonctionnelle : repères pour adaptation du domicile.

| Professionnel | Rôle |

|---|---|

| Médecin traitant | Diagnostic, ajustement des cibles tensionnelles |

| Pharmacien | Bilan partagé de médication, conseil sur interactions |

| Infirmière | Surveillance à domicile, éducation thérapeutique |

Les recommandations actuelles encouragent une personnalisation des cibles tensionnelles selon l’âge, la fragilité et les comorbidités. Pour des patients âgés de 65 à 79 ans, il est généralement recommandé d’envisager un traitement lorsque la pression artérielle systolique dépasse 140 mmHg, mais la décision thérapeutique doit intégrer la tolérance et le profil global du patient. L’objectif n’est pas seulement une valeur sur le papier, mais un équilibre entre réduction du risque cardiovasculaire et préservation de l’autonomie.

En pratique, la mise en place d’un suivi régulier implique parfois des adaptations du domicile : espaces dégagés pour éviter les chutes, barres d’appui dans la salle de bain, et systèmes d’alerte pour les épisodes aigus. Ces modifications, associées à une communication fluide entre équipes, améliorent la sécurité et la prise en charge médicale.

Adapter le traitement antihypertenseur chez les personnes âgées

Le choix thérapeutique chez la personne âgée repose sur une évaluation fine des bénéfices et des risques. Plusieurs classes pharmacologiques sont disponibles : les inhibiteurs calciques, les inhibiteurs de l’enzyme de conversion (IEC), les antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II (ARA2), les diurétiques et les bêtabloquants. Chaque famille présente des particularités de tolérance et d’efficacité selon le profil du patient.

Les inhibiteurs calciques sont fréquemment bien tolérés et efficaces chez les seniors. Les IEC et ARA2 offrent une protection cardiovasculaire intéressante, notamment en présence de diabète ou d’atteinte rénale modérée. Les diurétiques restent utiles mais exigent une surveillance des électrolytes et de l’état d’hydratation. Les bêtabloquants peuvent être indiqués après infarctus ou pour certaines arythmies, mais leur utilisation chez des patients très fragiles demande prudence.

- Choix individualisé : tenir compte des comorbidités et de la fragilité.

- Ajustement posologique : démarrer bas et titrer lentement.

- Surveillance : vigilance sur hypotension orthostatique et hyponatrémie.

- Réévaluations : adaptations fréquentes dans les premiers mois.

| Classe | Avantages | Points de vigilance |

|---|---|---|

| Inhibiteurs calciques | Bonne tolérance, efficace | Oedèmes périphériques |

| IEC / ARA2 | Protection rénale et cardiaque | Contrôle rénal, hyperkaliémie |

| Diurétiques | Efficace en monothérapie | Risque déshydratation, déséquilibre ionique |

La gestion de la polymédication est souvent un défi : interactions médicamenteuses, cumul de vasodilatateurs et risque d’hypotension sont des situations fréquentes. Des médicaments prescrits pour d’autres pathologies (anti-inflammatoires, certains antidépresseurs) peuvent élever la tension ou diminuer l’efficacité des antihypertenseurs. La revue régulière de l’ensemble des traitements permet de simplifier les schémas et d’améliorer la sécurité.

La collaboration avec les laboratoires pharmaceutiques et la diversité d’offres sur le marché influencent aussi les pratiques. Des laboratoires comme Sanofi, Servier, Bayer, Novartis, AstraZeneca, Pfizer, Merck, Biogaran, Boehringer Ingelheim et Teva proposent des familles thérapeutiques et des formulations variées, ce qui nécessite un arbitre médical vigilant quant aux alternatives génériques ou d’origine et aux interactions potentielles.

Hygiène de vie, nutrition et aménagement du domicile pour réduire les risques

Une approche holistique associe les traitements médicamenteux aux mesures d’hygiène de vie. L’activité physique adaptée, le contrôle du poids, la modération de la consommation de sel et une alimentation équilibrée contribuent à la maîtrise de la pression artérielle. Ces éléments s’intègrent parfaitement dans les actions d’accompagnement à domicile.

Les aménagements du domicile jouent un rôle complémentaire : une salle de bain sécurisée, la présence de barres d’appui, une douche accessible type douche PMR, et l’installation d’un monte-escalier si nécessaire, limitent le risque de chute et favorisent la continuité des activités quotidiennes. L’adaptation du logement complète la stratégie médicale en réduisant les épreuves physiques susceptibles de provoquer des variations tensionnelles.

- Activité physique : marche quotidienne, exercices d’équilibre et renforcement musculaire.

- Nutrition : régime pauvre en sel, riche en fruits et légumes, attention aux interactions médicamenteuses (potassium).

- Aménagement : barres d’appui, siège de douche, éclairage renforcé.

- Services d’aide : portage de repas et accompagnement pour maintenir une alimentation stable (portage de repas).

| Mesure | Bénéfices |

|---|---|

| Activité adaptée | Réduction tensionnelle, amélioration fonctionnelle |

| Alimentation équilibrée | Contrôle du poids et des facteurs métaboliques |

| Aménagements | Réduction des chutes et meilleure autonomie |

Un exemple concret : le retour à domicile après une hospitalisation pour insuffisance cardiaque nécessite souvent un plan combinant rééducation physique, révision de la médication et adaptation du logement. Des ressources dédiées à la conservation de l’autonomie, comme les programmes d’éducation et les services de suivi, aident à stabiliser l’état et à prévenir les ré-hospitalisations. Des informations complémentaires sur l’espérance de vie et les trajectoires après une insuffisance cardiaque peuvent orienter les familles vers des prises en charge adaptées, comme sur https://vimo-senior.fr/esperance-vie-insuffisance-cardiaque-seniors/.

Gérer la polypharmacie et prévenir les interactions dangereuses

La polypharmacie est une réalité chez les patients âgés : multiples pathologies entraînent une multiplication des prescriptions, parfois venant de prescripteurs différents. Ce cumul accroît le risque d’effets indésirables, d’interactions et d’erreurs d’observance. Une revue régulière et concertée des traitements, appelée bilan partagé de médication, permet d’identifier les molécules à arrêter, substituer ou ajuster.

Le pharmacien joue un rôle central : vigilance vis-à-vis des antihypertenseurs associés à des diurétiques, des anti-inflammatoires ou à certains antidépresseurs qui peuvent altérer l’équilibre tensionnel. La simplification des schémas (privilégier des prises uniques le matin lorsque possible) et l’utilisation de médicaments à libération prolongée peuvent faciliter l’observance.

- Revue régulière des traitements avec le pharmacien et le médecin.

- Vérification des doublons thérapeutiques et des interactions majeures.

- Éducation sur les signes d’alerte (malaise, vertiges, chute).

- Utilisation d’outils : piluliers, rappels, interventions d’aidants.

| Situation | Action recommandée |

|---|---|

| Polymédication > 5 médicaments | Bilan de médication trimestriel |

| Symptômes hypotensifs | Réévaluer posologie et horaires |

| Interaction suspectée | Consulter le pharmacien pour alternative |

La coordination interprofessionnelle réduit les risques : médecins, pharmaciens, infirmières et services d’aide à domicile doivent partager l’information. La numérisation et les dossiers partagés facilitent ces échanges. Lorsqu’un changement de traitement est nécessaire, une surveillance rapprochée des valeurs tensionnelles et des symptômes permet d’ajuster en toute sécurité.

Impliquer la personne âgée et son entourage : éducation, soutien et rôles des aidants

L’éducation thérapeutique s’adresse autant à la personne âgée qu’à ses proches. Comprendre pourquoi la tension doit être mesurée, comment prendre un médicament, et reconnaître les signes d’alerte améliore l’adhésion. L’aidant joue un rôle d’interface : rappel des prises, transmission des valeurs, coordination logistique pour les rendez-vous.

Pour préserver l’autonomie tout en offrant un cadre sécurisé, il est utile de formaliser les rôles et les responsabilités : qui mesure la tension, qui contacte le médecin en cas d’alerte, qui organise les livraisons de repas ou l’installation des équipements. Des services externes complètent souvent l’action de la famille, notamment pour le portage de repas ou le maintien social.

- Rôles de l’aidant : surveillance, organisation, soutien émotionnel.

- Outils d’aide : carnet de suivi, pilulier, dispositifs d’alerte.

- Ressources : information sur le diabète et la prévention pour adapter l’alimentation (https://vimo-senior.fr/diabete-type2-seniors-prevention/).

- Soutien psychologique : essentiel pour l’adhésion au traitement sur le long terme.

| Moyen | Exemple d’usage |

|---|---|

| Pilulier | Assurer les prises quotidiennes |

| Dispositif d’alerte | Alerter les secours en cas de chute |

| Accompagnement administratif | Demande d’aides et subventions |

La prévention des pathologies associées, comme la maladie d’Alzheimer, influence la trajectoire de prise en charge. S’informer sur l’évolution possible de ces maladies et sur l’espérance de vie aide les familles à anticiper les besoins, notamment pour l’organisation des soins et l’adaptation du domicile, comme évoqué sur https://vimo-senior.fr/alzheimer-evolution-esperance-vie/. L’implication conjointe du patient et du réseau familial améliore la sécurité et la qualité de vie.

Financer les adaptations, aides et démarches pratiques pour un maintien à domicile sécurisé

La mise en œuvre d’un plan de prise en charge efficace combine aspects médicaux et adaptations du domicile. Le financement peut s’appuyer sur des aides publiques, des subventions locales, des mutuelles et parfois des prêts spécifiques. Une expertise technique permet de chiffrer précisément les travaux : installation d’un monte-escalier, aménagement d’une douche PMR, pose de barres d’appui, ou remplacement de revêtements antidérapants.

La démarche commence par un diagnostic du logement réalisé par un professionnel de l’aménagement ou un ergothérapeute, suivi de demandes d’aides (aide sociale, APA, crédits d’impôt selon situation). Des plateformes locales facilitent l’accès aux services et la mise en relation avec des installateurs et prestataires qualifiés.

- Diagnostic à domicile par un ergothérapeute.

- Demande d’aides : APA, subventions locales, crédit d’impôt éventuel.

- Comparaison des devis et vérification des certifications des installateurs.

- Planification : prioriser les adaptations à fort impact sur la sécurité.

| Adaptation | Coût indicatif | Aides possibles |

|---|---|---|

| Monte-escalier | Variable selon configuration | Subventions locales, aides de l’ANAH |

| Douche PMR | Travaux de maçonnerie et équipements | Crédit d’impôt, aide sociale |

| Barres d’appui | Coût faible à moyen | Prise en charge partielle possible |

Pour les familles, l’accès à l’information administrative peut paraître lourd ; l’accompagnement par des travailleurs sociaux ou des associations facilite les démarches. En pratique, prioriser les adaptations qui réduisent le plus le risque de chute et permettent le maintien des activités essentielles est une stratégie qui protège l’autonomie et optimise les budgets disponibles.

Questions fréquentes et réponses pratiques

Quelle fréquence de mesure de la tension est recommandée pour une personne de plus de 65 ans ?

Il est conseillé d’effectuer des mesures régulières, au moins matin et soir en phase d’évaluation, puis selon les recommandations du médecin en cas de stabilisation.

Quels signes imposent une consultation urgente ?

Des maux de tête intenses, une perte de conscience, une paralysie apparente ou des symptômes d’AVC nécessitent une prise en charge immédiate.

Comment limiter les interactions médicamenteuses ?

Réaliser un bilan partagé de médication avec le pharmacien et le médecin, alerter sur tout nouvel médicament, et informer de tous les produits en vente libre ou compléments.

Existe-t-il des aides pour financer les aménagements du domicile ?

Oui : APA, aides de l’ANAH, subventions locales et dispositifs fiscaux selon les situations. Un diagnostic préalable permet de cibler les aides adaptées.

Le contrôle de l’hypertension peut-il améliorer l’espérance et la qualité de vie ?

Une prise en charge personnalisée et globale, intégrant traitement, hygiène de vie et adaptations du domicile, contribue à réduire les complications et à préserver l’autonomie.